citoyennes ! -

Il n’y a pas plus féminin ni plus naturel que les règles. Et donc logiquement, pas plus acceptable ni plus accepté.

Dans un monde idéal, on aimerait pouvoir conclure ici.

Pourtant, ce phénomène indispensable à la vie humaine, pour les hommes comme pour les femmes, est depuis toujours caché et décrié. Un peu partout, les femmes prennent soin de dissimuler leurs règles, quand elles n’en ont pas honte, peur, une totale méconnaissance ou un manque de moyens financiers pour se protéger. Ce dernier point s’appelle la précarité menstruelle et reste d’actualité, empêchant certaines d’entre elles de se rendre à l’école ou de travailler. Et comme ce serait trop simple si on s’arrêtait là, les femmes ménopausées, qui n’ont plus de règles, sont elles aussi stigmatisées.

3 000 jours / 8 ans

C’est le temps moyen qu’une femme vit avec ses règles

de 10 000€ à 25 000€

Ce serait le budget menstruel supporté par une femme au cours de sa vie

Rappelons-le : les règles, c’est un écoulement vaginal périodique composé d’un mélange de sang et de sécrétions, qui a lieu chez la femme en âge de procréer. Cet écoulement indique que l’utérus s’est préparé à accueillir une grossesse. Lorsque celle-ci n’a pas lieu, le corps élimine naturellement ces matières inutiles. Le mois suivant, il recommence. C’est tout ? Eh bien oui. Règles vient de régularité.

Qu’y a-t-il de choquant ou de répréhensible à ce mécanisme ? Rien. Il est parfois source de douleurs, d’inquiétudes, trop présent ou pas assez. Mais en elles-mêmes, les règles sont par définition utiles et naturelles.

Alors mesdames, reprenons nos règles en main. Ne laissons pas d’autres, la société, les sachants ou les décideurs, décider pour nous que nos règles sont tabou. La libération de la parole sur ce sujet fait partie de la liberation des femmes au même titre que le droit à l’avortement, la lutte contre les violences sexuelles, l’éducation, le travail, l’autonomie… Nous réapproprier notre corps, ne pas le laisser à la merci des décisions d’autrui, c’est aussi assumer la façon dont il fonctionne sans le cacher. C’est évoluer au rythme des changements dus à l’âge ou à la maladie, c’est accepter l’arrivée puis l’arrêt de ces règles. C’est aussi pouvoir et savoir en parler aux garçons en intégrant ce sujet à leur éducation. Car comme souvent, ce sont le silence et l’ignorance qui provoquent les plus gros dégâts.

A travers ce numéro spécial, le tam tam mag aspire à faire imposer vos règles !

règne des fake news

S’il y a une particularité à reconnaître aux règles, c’est la masse infinie de croyances et de coutumes absurdes et dramatiques qu’elles engendrent pour les femmes aux quatre coins du monde. Au royaume de l’Histoire des règles, les fake news sont malheureusement reines ! En voici quelques illustrations parlantes…

En Occident, la majorité des médecins pensaient jusqu’au 19ème siècle que les règles étaient le signe d’un dérèglement, et donc d’une maladie. Qui touchait certes la moitié de l’humanité et ce, pendant la moitié de la vie. Bon… et alors ? D’autres affirmaient que les règles poussaient au meurtre, à la kleptomanie, à la pyromanie, aux hallucinations ou à la folie.

De l’Antiquité jusqu’au Moyen-âge et bien après, les femmes réglées étaient généralement considérées comme impures, souillées (au bain mesdames, à la toilette, et tenez-vous loin des hommes surtout !), voire possédées. C’est encore le cas dans certaines parties du monde ou chez certaines religions. Et si vous aviez le malheur d’avoir des règles très douloureuses, lorsque cela arrive par exemple pour les femmes souffrant d’endométriose… Au bûcher comme sorcière !

Pline l’Ancien, recommandable écrivain et naturaliste romain du Ier siècle, a ainsi démocratisé l’idée que les femmes qui avaient leurs règles rendaient les terres stériles et faisaient tourner le vin. On ne le remercie pas sur ce point-là… Encore mieux : lorsque les premiers tampons font leur apparition, au début du 20ème siècle, ils sont interdits à toute femme non mariée par crainte qu’elle ne perde ainsi sa précieuse virginité ou qu’elle ne prenne du plaisir. Avec un tampon rigide et disproportionné. Soupir !

Encore aujourd’hui, dans de nombreux pays, les femmes réglées sont exilées, obligées à faire chambre à part, à manger différemment, à se laver beaucoup plus ou ne plus se laver du tout, à ne pas toucher les animaux, à ne pas regarder les hommes dans les yeux… Quant aux relations sexuelles en période de règles, brrrrr - n’en parlons même pas, certains risqueraient de s’évanouir de frayeur ! Et bien que dans notre pays, nous ayons l’impression d’être évolués sur le sujet, rappelons-nous qu’il a fallu attendre 2017 (!!) pour qu’une marque de protections hygiéniques ose symboliser les règles par du rouge. Ce qui a d’ailleurs provoqué scandales et indignations.

Parce que nos règles étaient de quelle couleur avant ? Bleu. Evidemment.

à la culotte

menstruelle

Où l’on découvre que les protections hygiéniques elles aussi évoluent

avec leur temps.

Si les règles avaient été acceptées plus tôt, ou si, comme le mentionnent certaines avec ironie, elles concernaient les hommes, l'humanité aurait déjà trouvé une innovation révolutionnaire pour nous libérer de ce poids logistique ainsi que de la hantise de LA tache de sang.

Quoi qu’il en soit, les protections hygiéniques avancent dans le bon sens !

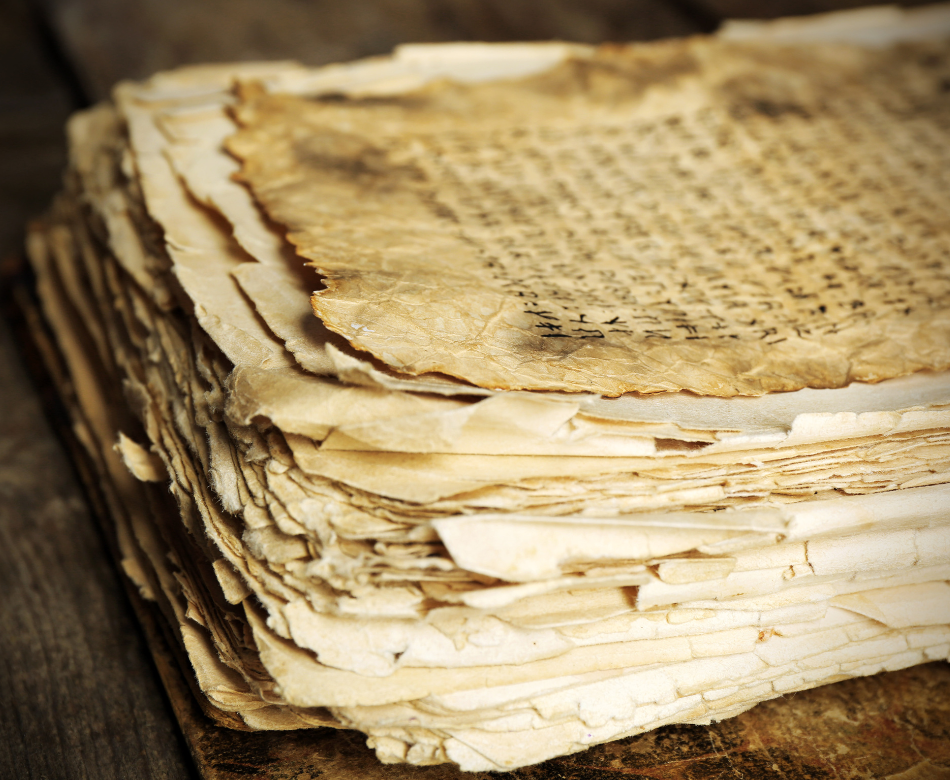

Le tampon antique

Les Egyptiennes inventent une sorte de tampon fait de feuilles de papyrus, tandis que les Grecques enroulent des compresses sur des bâtons de bois. Pas mal pour l’époque ! Mais les grandes religions monothéistes viennent mettre le oh-là : il n’est pas bien vu de s’insérer un objet dans le vagin. Ok, on fait comment alors ?

Le Moyen-Age freestyle

La réponse : rien ! Les femmes laissent le sang couler à travers les diverses épaisseurs de jupons. Écologique mais pas très hygiénique… On ne connaît pas encore les découvertes de Pasteur sur les infections ni les règles basiques d’hygiène.

De la Renaissance au 19ème siècle : les premières serviettes

A partir de la Renaissance, certaines femmes commencent à placer des bandes de coton entre leurs jambes, maintenues par une sorte de ceinture. A partir de 1800 puis avec les avancées de Pasteur, une serviette en lin fait son apparition en 1888, accrochée à la taille par une épingle à nourrice. Mais le sujet des règles reste tabou et cette invention avec.

Au 20ème, les serviettes et tampons “modernes”

La fibre de coton, utilisée pour absorber le sang des soldats lors de la Première Guerre Mondiale, est aussi employée dans ce contexte par les infirmières pour leurs règles. Elle se commercialise ensuite sous forme de serviette (Kotex) puis de tampon (Tampax, en 1934, mais seulement en 1951 en France). Arrivent ensuite la serviette lavable, puis les jetables adhésives en grande surface (années 60 et 70), puis les tampons sans applicateurs, puis plein de plastique, de déchets et de substances toxiques. Et donc de nouveaux sujets de préoccupation.

Cup, culotte menstruelle : notre 21ème siècle

Que ce soit par préoccupation écologique, financière, sanitaire ou logistique, les protections hygiéniques classiques sont aujourd’hui concurrencées par la cup menstruelle (la première est inventée en 1897 aux Etats-Unis mais ne sera jamais commercialisée) et plus récemment par les culottes menstruelles, véritable révolution en faveur du confort féminin. Et d’ailleurs, nous ne sommes pas peu fières d’avoir réussi à mettre au point notre culotte menstruelle Princesse tam tam à nous ! On l’adore, on espère que vous l’adorerez aussi.

ça ne se dit pas… !

“Tu as tes règles ?” Ou comment tout un paquet d’expressions a été inventé pour dire qu’une femme a ses règles sans le dire vraiment. En voici une petite partie.

- Les menstrues (d’où menstruation, menstruelle…)

On connaît deux origines possibles à ce mot.

Menstrua, menstruum : le latin pour mensuel OU menstrue : liqueur propre à dissoudre les corps solides… car les alchimistes pensaient que le sang menstruel avait des propriétés dissolvantes !

- Prendre le catimini (16ème siècle)

Une expression pleine de sens, puisque la femme réglée était plutôt vouée à se faire discrète… mais aussi parce que le mot catimini vient du grac “katamenia” qui veut dire “chaque mois” !

- Etre indisposée

Indisposée de quoi, de qui ? Un héritage de la tradition qui tend à considérer les règles comme une maladie, ou tout simplement un point de vue pragmatique sur la situation.

- Avoir son cardinal / Le cardinal est logé à la motte (17ème siècle)

Une référence classique à la couleur rouge des règles, ici rapportée à la robe rouge d’un cardinal. On ne sait pas si le clergé a apprécié…

- Les Anglais ont débarqué (19ème siècle)

En 1815, les uniformes rouges des Anglais envahissent et occupent Paris. De là, l’analogie est vite établie !

- Avoir ses fleurs, ses coquelicots

Il y a la couleur rouge, bien sûr, mais également une métaphore utilisée par les sage-femmes dès le 16ème siècle à propos des règles : “qui ne fleurit, ne graine”.

- Les ragnagnas (argot)

Là encore, au moins deux explications existent. La première est idiomatique et viendrait du gascon “arrouganh” qui signifie “envie”, “désir”. La seconde, plus terre à terre, serait une onomatopée imitant les femmes ayant leurs règles… qui râlent, donc.

Et ailleurs ?

Michel est en ville (Québec)

La semaine des framboises (Allemagne)

Les jours de la lune (Japon)

Être sur le chiffon (Angleterre)